■読み聞かせボランティアから民生主任児童委員へ

―結婚されて4世代同居で9人家族の家事、介護をされたそうですね

栗原:そうですね。最初は武蔵小杉でアパートを借りて、子どもと3人で暮らしていましたが、義父が病気で具合が悪くなりました。そこで夫の両親をこちらに呼ぶことにして、西加瀬に2階建ての家を借りることにしました。さらに夫の祖母も木更津でアパートに一人暮らししていたので呼び寄せ、夫の兄弟も一緒に住むことになりました。

―そのような状況で読み聞かせボランティア「おはなしもり」を始めましたね

栗原:最初は、子どもが3歳ぐらいの時に西加瀬こども文化センターで、図書ボランティアをやっていたのです。子どもが小学校に上がったときに、あるお母さんから「読み聞かせをやりたいんだけど、一人では勇気がないので、一緒にやりませんか?」と誘われて、苅宿小学校で図書ボランティア「ヨムヨム」を立ち上げ、1年生から6年生まで学校全体に読み聞かせを行いました。

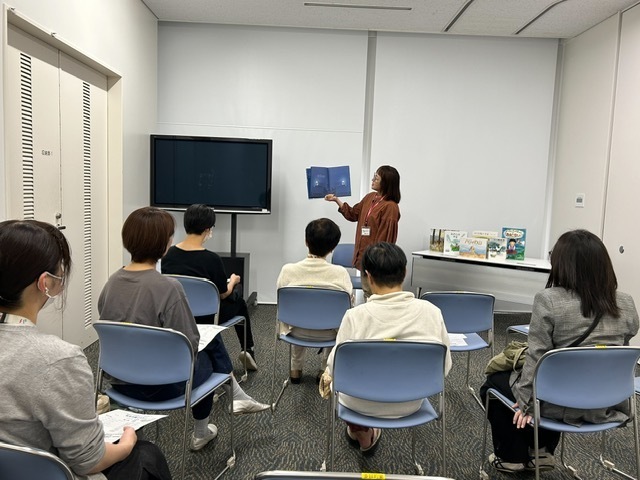

息子が卒業するのと同時にこのボランティア活動から離れたのですが、その時に一緒だったお母さん方と4人で「おはなしもり」という大人向けの読み聞かせグループを立ち上げたんです。お母さん同士で練習していると、大人が大人に読んでもらうのが、とても心地いいなということに気づいたからです。この活動は今も続けています。

中原図書館での大人のためのおはなし会

―そこから民生主任児童委員になられますね

栗原:4世代同居のために一日中動いていましたが、仕事をしているわけではなかったので、子どもの保護者会などで色々な役員を務めるようになりました。民生主任児童委員の話は「ヨムヨム」で一緒だったお母さんの推薦でした。

―民生主任児童委員ではどういったことをされていましたか

栗原:民生主任児童委員というのは、子どもを中心に町内を見守ります。この時、親から十分に面倒を見てもらえていないなどの被虐待児童の存在を知りました。

■被虐待児童の存在を知って大学に入り直し心理学を学ぶ

―大学に入り直して心理学を学ばれますね

栗原:それで、子どもたちのためにできることはないかと思い、民間の心理カウンセラー講座に通いました。そうしたら、もっと興味がわいてきて、大学に行くことにしました。

―それはやはり被虐待児童の存在を知ったからですか

栗原:それがきっかけではありましたね。大学で社会福祉士や児童指導員の任用資格や認定心理士の資格などをとって、後に公認心理師の資格も取りました。

そもそもなんで子どもの相談に乗ろうかと思ったかといえば、小さい時にとても寂しかったからだと思います。夜、寝かしつけられると両親はお店に働きに出てしまい、目が覚めて大泣きすると、家に働きに来ていたおばあさんが、いつも面倒を見てくれました。それで、他人に助けられたという想いが強かったんです。

ですから、他人でも困っている子どもにできることがあるというのは肌で知っていました。それで、心理学を学ぶようになったということもあったと思います。

■東京都特別区子ども家庭支援センターの専門相談員になる

―児童相談所の一時保護所の児童相談員になって疑問がわいたとか

栗原:大学を出て、児童相談所の一時保護所の児童指導員になったのです。2歳の誕生日過ぎから高校生までのお子さんが一時保護所に来ます。しかし、なんでこの一時保護所に来たんだろう、親と離れる前にもう少しできる支援はなかったのかなと、保護される前のことが知りたくなりました。

そこで、東京都特別区の子ども家庭支援センターで専門相談員になりました。また、虐待通告窓口「189」の電話相談員や教育相談員としていじめや不登校の相談に乗っています。

―少年院でのカウンセラーもされていますね

栗原:赤ちゃんは悪いことをして生まれてくるわけではありません。環境がそうさせていくわけです。少年院では、大人なんか誰も信じられないといった子どもばかりなんです。だから、ひとりでもふたりでも「ちょっとあの人なら信じられるかも」という大人がいるだけで、何か悪いことをする時にその人の顔が浮かぶなどということで、少しでも役に立てばいいのかなと思ってやっています。

■女性に特化したカウンセリングルーム「マムはぁと」を開設

―なぜカウンセリングルーム「マムはぁと」は女性に特化したのですか

栗原:もともとは子育てに困っているお母さんが、虐待につながる前に相談に来てほしかったので「マムはぁと」と名付けて、お母さんと子どもに特化したカウンセリングルームにしました。そうすると30代で、まだ結婚していない女性から「一番もやもやしているのは30代女性全体よ」という声があって、それならば、女性一般にしようと思ったのです。もちろん、他の年代の方のご利用もあります。

開放感あふれるカウンセリングルーム「マムはぁと」

―このカウンセリングルームでのカウンセリングはどういったことをするのですか

栗原:その人によって、色々なカウンセリング手法をとります。もちろん、話を聞くこともしますが、なかなか自分が分からないという時にはアートセラピーを使ったりします。画用紙に画材を使って、絵を描いてもらいます。

アートセラピーにも様々な方法があり、心象風景を描いてもらう風景構成法であったり、バウムテストといって「実のなる木」を描いてもらうものなどがあり、それらを描いて深層心理を読み解いていきます。占いなどではないので、本人がこれは何を描いたのか自分で語ることで、自身では気づかない無意識が言語化されます。

絵を描いてもらうことで深層心理を読み解くアートセラピー

―親子セラピーも同様なカウンセリングですか

栗原:「この子が何を考えているか分からない」といった時に、親子で絵を描いてもらうと、「そんなことを思っていたんだ。なんだ、そうだったんだ」とお互いの気持ちが分かったりします。

また、体にアプローチしてトラウマを癒す手法もあります。言葉のカウンセリングでトラウマを解いていくには莫大な時間がかかりますし、その人がどれだけ辛い思いをしたかがわかりませんが、直接、筋肉を活性化することによって自分の気持ちを整えていくという手法です。

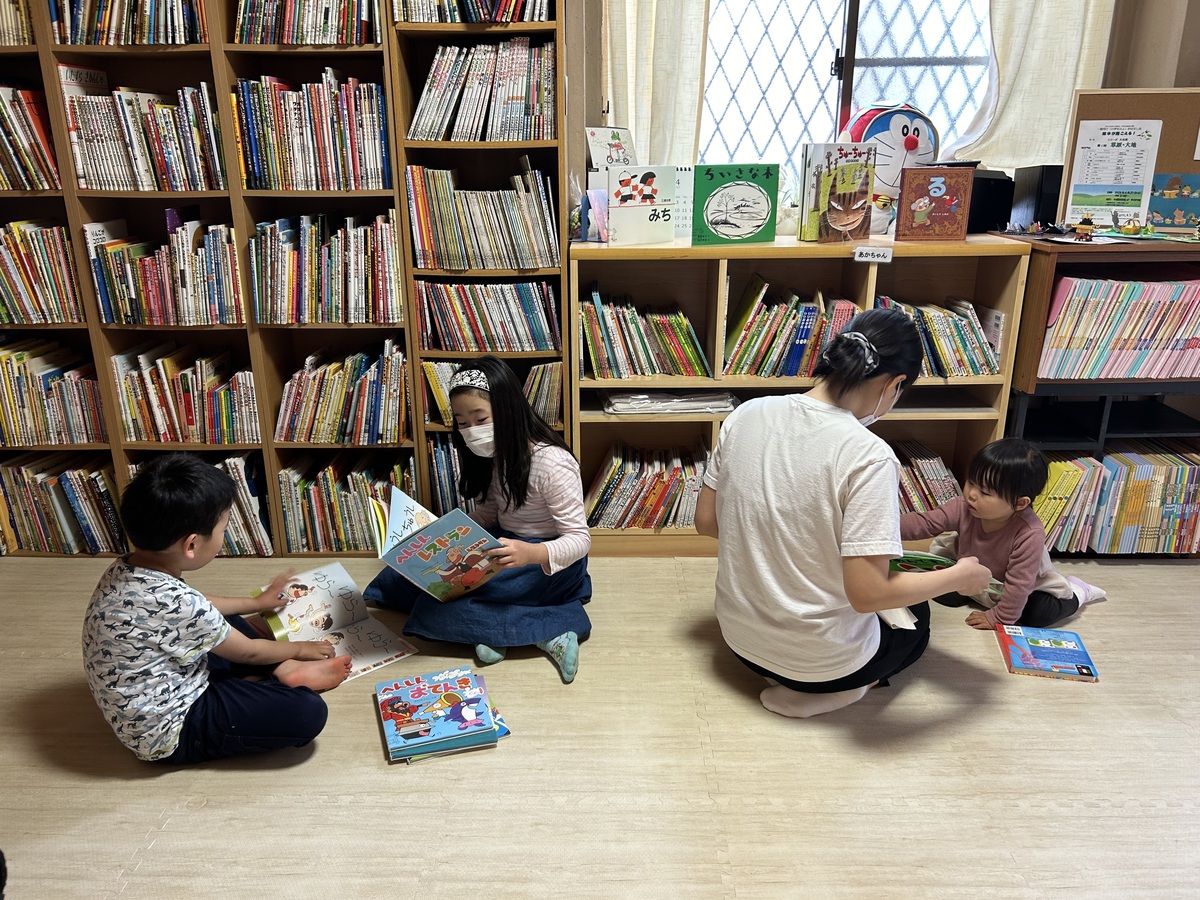

―およそ2700冊もの絵本文庫があるそうですね

栗原:個人で持っているわけではなく、「おはなしもり」の活動の中で集まってきた絵本です。企業からの助成やロータリークラブから本を寄付していただいたり。もちろん、もともと個人でお持ちの絵本などもあります。今は、その絵本を「絵本文庫 おはなしもりのへや」で貸し出しています。

絵本文庫 おはなしもりのへや

―今後の抱負を教えてください

栗原:カウンセリングルームにたくさんの方が来てくれたらいいなと思っています。カウンセリングって、病んでから行くといったイメージがありますが、海外では予防的にカウンセリングを受けることが普通になっています。そういう時代が日本にも早く来てくれればいいなと思っています。

―読者へのメッセージをお願いします

栗原:今、アートセラピー体験を2000円で行っています。ぜひ、一度、どんなものか試していただきたいと思います。自分が生きやすくなるためには、自分を知ることだと思うので、自分は本当は何がしたいのか、どんなことを望んでいるのかが見えてくる体験してもらいたいと思います!

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。