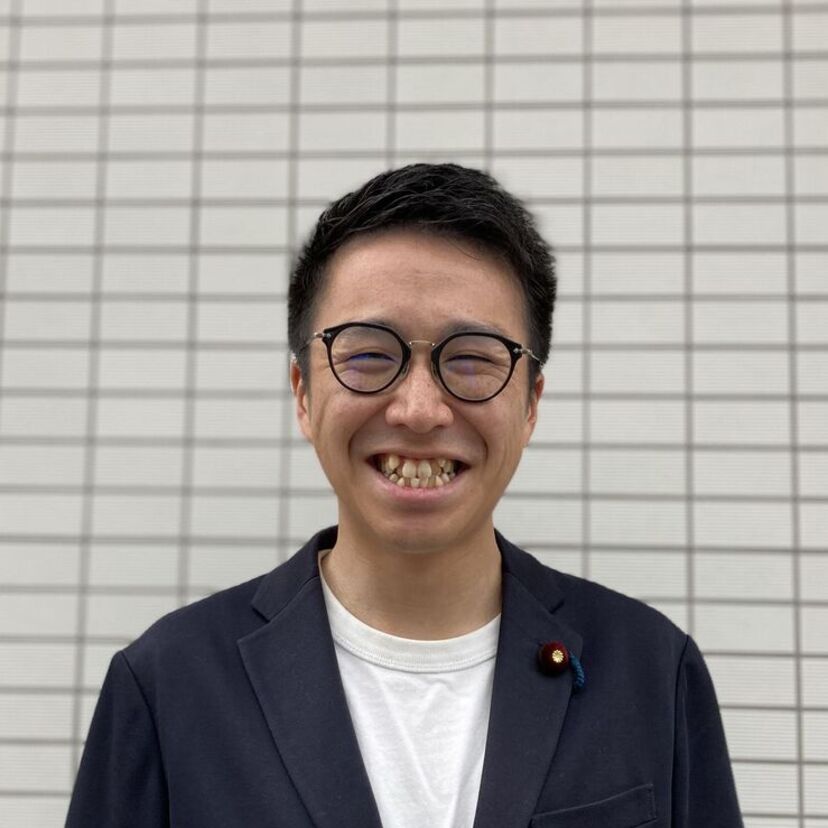

■祖父母の介護と銀行マンの経験が活きている

―子どもの頃の祖父母の介護の経験が原点とか

宗野:実家では三世代で生活していました。祖母が先にパーキンソン病になり、骨折してからは寝たきりになってしまい、要介護で5の状態になりました。祖父も認知症が進んできて、検査をすると脳梗塞を発症していて、最終的には祖父も寝たきりになって、要介護4になりました。それが、僕が小学校2年生ぐらいの時から、高校生の頃までに起きたことです。その間、僕も介護の手伝いをしていました。

ただ、介護制度も整備されてきた頃で、介護職の方との出会いもよく、共働きの両親も仕事を辞めずにすみました。その時に、自分の人生の中で、自己責任だけではどうしようもないことが起きるのだということを強く感じました。それが原点です。

―大学を卒業されてから銀行マンになられましたね

宗野:就職をしようと思ったときに、新聞社に入るか、銀行に入るか迷いました。新聞社に入ることは、大学で勉強したことの延長線上でしたが、一方で、銀行の方はこれまで勉強もあまりしてこなかった経済や経営の分野で、まったく未経験でした。そう思ったときに、銀行へ進めば自分が何か変われるかなと思ったのです。

今振り返ると、政治家として銀行マンの経験が二つ活きていて、一つは地域の方との距離の詰めかたです。中小企業の方や地域の方と対話することは、政治の仕事とまったく一緒なので、皆さんの声をまず聞いて、ニーズを伺って、その上で自分が何をできるかを探る作業、その基本の姿勢がすごく活きています。

もうひとつは、やはり今、金融や経済の知識なくしては政治家になれない時代になっていると思っています。また、世の中の会社の99.7%は、中小企業です。その中小企業の方々のことをわかっているということは、今後、強みになっていくのではないかなと思っています。

銀行マン時代に金融・経済の知識を身に着けた

■松下政経塾の現地現場主義で学んだ「関わりしろ」の重要性

―銀行マンから政治家に転身するきっかけは

宗野:銀行に就職してから4年目に、ある企業のちょうど同世代の女性の経理の方とお話したのですが、シングルマザーでした。半年前ぐらいにご主人を亡くされて、未就学のお子さんが二人いらっしゃって、ご自身は契約社員でした。

その時のお話で、子育ての悩みを誰にしていいかわからない、自分の契約がどうなるかもわからない、ご主人が残してくれたおカネは多少あるけれども、将来どうなるかわからないと語ってくれました。

僕は、同世代の人がこんな悩みを抱えているというのが、衝撃的でした。まだ、26歳ぐらいの時です。その方と話したときに、結局、僕がその人に言えたことは「大変ですね」と言えるだけだったのです。それにすごい無力感を感じて、その日のうちに、社会を変える挑戦をしてみようかと思って、松下政経塾にエントリーしたのです。それが、政治家への第一歩です。

―松下政経塾では何を学ばれましたか

宗野:松下政経塾は座学がほとんどないのです。常設の講義はありません。一番大事なのは、現地現場主義です。「百聞は一見に如かず」といいますが、松下幸之助さんは「百聞百見は一験(経験)に如かず」と言われています。つまり、見るだけではだめで、自分で経験しなければいけないという教えが松下政経塾のスタンスです。

そこで最初にやったことは、横浜市の寿町というドヤ街で住み込みをするというものでした。2週間、住み込みの研修させてもらいました。2、3年目以降になると、今度は社会課題解決につながるプロジェクトを起こそうと、茅ケ崎で子ども支援として一般社団法人「リトルハブホーム」を仲間と立ち上げました。

―「リトルハブホーム」ではどんなことを経験しましたか

宗野:いかにいろんな人が関われる「関わりしろ」を地域で作っていくかということの重要性を学びました。テーマは動詞でつながることだと思っています。「子ども支援」など目的語でつながっていますが、そうではなくて、「一緒に話そう」とか「一緒にご飯を食べよう」など動詞でつながると目的語を超えられると思っていて、それをすごく勉強しました。

松下政経塾時代はスェーデンでも社会保障について学んだ

■地域での一番の課題は「孤立」

―地域で今、一番課題だなと感じることはありますか

宗野:孤立だと思っています。たとえば子育てウツや産後ウツの問題も新しい孤立の問題だと思います。一方で、一人で暮らしている高齢者の方々をどうするのかという問題もあります。僕は地域で解決していかなければならないテーマは、孤立だと明確に思っています。

―有権者の方からよく聞く声というのはありますか

宗野:街頭演説の際に聞くことは、「生活が苦しい」という切実な声が多いですね。あるいは税金が高いとか子育てが苦しいという声もあります。また、福祉職の方は、介護の現場で人が足りないといった声を聞きます。

タウンミーティング「創の会」などを開催していますが、そういう場では、意外とこれまで政治に興味を持ったことがないという方が多いです。僕が出馬したから、「若い人が何を言っているのだろう」と興味を持ってくれた方が多いですね。

タウンミーティング「創の会」で積極的に市民と対話する

―街頭演説などで印象的な出会いや出来事はありますか

宗野:ずっと一人で旗を立てて、街頭演説をしていたら、3カ月くらい経ってから、20代後半くらいの若い男性が声をかけてくれて、「毎日、街頭で活動されているのを見ていましたが、自分にも何かできることはありますか」と言われて、その方がそれから週に2回、通勤の前と後にボランティアしてくださるようになりました。それが僕の最初のボランティアの方です。

街頭演説では様々な出会いがある

■政治は「共創社会」を構築するプラットフォームになるべき

―共創社会ということを掲げていますか、具体的には

宗野:これまでの30年を振り返った時に、どんどん非正規労働者の割合が増えていき、その一方でまったく実質賃金が上がらなかった。効率化を進めてきた結果、人件費を単なるコストとみなすようになりました。

パナソニック創業者の松下幸之助さんは、「解雇はしない」と言って人を誰よりも大事にしました。これが、日本型経営の一番の美徳であり、なおかつ最大の原動力だったはずです。にもかかわらず、真逆の人をコストと見なし、外部発注をし、労働者を非正規化することによって、将来を支える人材が育たなくなり、そこから成長力がでてこなくなったというのが、日本の失敗だと思っています。

だから僕は、人への投資をまずは掲げています。人は減っていくのだから、これまで関わってこなかった人がもっと関わるようにする、「関わりしろ」をもっと増やしていかなければなりません。それには「共に創る」しかない。

―そのための仕組みは考えられていますか

宗野:これまで、単に支援する側だった政治が、今度はプラットフォームとしての政治になる。誰かをつなげるための政治になっていく。これが新しい政治の形だと思います。政治の最大の強みは、あらゆる人が政治と無関係ではいられないことです。

だから、政治が場と機会と人を用意することによって、そこを出会いの場として政治が機能していく。これが、必要なことだと思っています。その前提として、社会保障・地域福祉の再構築も、社会に関わる方が増えるための基盤として欠かせません。

政治の在り方そのものを問うていく

■包括的な「ケアラー支援基本法」を作り支える側を支援したい

―福祉政策の中でも、特に注力されている分野は

宗野:エッセンシャルワーカーの処遇改善ですね。これはまずやらないといけない。介護職や障がい者のための福祉職の収入は全産業平均から8万円ほど低いにもかかわらず、仕事は厳しい。これで人は来ますかと。まず、福祉を支える人を支えないといけません。ケアする人をケアする政治が最重要です。

―今後、5年、10年後に政治家として実現したいことはありますか

宗野:包括的なケアラーのための基本法を作りたいですね。「ケアラー支援基本法」です。ケアする人を支える政治をしないといけない。今、ヤングケアラーや働きながらケアしているビジネスケアラーの方、子育てと介護のダブルケアラーの方がいます。ようやく最近、政治でケアをしている方の支援が取りざたされてきましたが、ケアラー全体を支援する基本法を作らないと、具体的な政策が生まれません。

―今後の抱負を教えてください

宗野:政治家の在り方としての抱負としては、5年後も10年後も一番身近な国会議員でありたい。いつでも声をかけやすく、なおかつ、なんでも言ってもらえるような存在でありたいと思っています。

―読者へのメッセージをお願いします

宗野:僕の起点は、地域の皆さんの活動なので、その活動を一緒に作っていく仲間として、今後も共に地域で活動させていただきたいと思うので、ぜひとも声をかけていただきたいと思っています。

宗野創ホームページ:https://hajime-sohno.info/

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。