■大学で「学生参画授業」に出会う

―高校三年生の時に授業をボイコットされたそうですね

竹迫:高校三年がスタートしたばかりのある授業で、私の先生への質問に対して、生徒がそんなことを知る必要はないといった、先生からなんら明確な答えが返ってこなかったというのがそもそもの発端でした。「なんか変だな」と心がモヤっとしたのです。

私はそういう授業方針は違うのではないかと異議を伝えると、その先生が「だったらこの教室にいなくてもいいよ」とおっしゃったので、私はその授業だけ出ない事を決めました。

結局、このままでは留年になると説得され2学期以降は授業に出て、高校を卒業しました。その当時、なんで自分がこんなにモヤっとするのかが、よくわからなかったけれど、大学に入ってようやく理由がわかったのです。

―大学1年次で「学生参画授業」に出会ったのですね

竹迫:この「学生参画授業」を開発した林義樹先生は教育学の教授でしたが、担当されている「教育学原論」の一年間のカリキュラムを「君たちが創って授業をやってくれ」と言われました。

初回の授業時で学生に白紙のA3用紙が配られて、「僕は授業はしません。授業という場はみんなが創るものだから」とおっしゃって、「とりあえず前期の4月から7月まで12回授業があるから、その12回の組み立てから君たちに考えてほしい」と言われました。

林先生は「君たちが小学校から受けてきた授業は、受け身で先生の手のひらの上で踊らされていた状態の教育。自分が何を学びたいか、どういう授業にしたいかということを生徒に考えさせないのが今の日本の現状。しかし、自分の学ぶ場を自分で創る力がこれからの若者には必要だと思っている」と語られました。

さらに「僕は教育学という授業の中で、参画する力、場を創る力を君たちに育てていこうと思う。そういう授業のやり方を『学生参画授業』と呼んでいます」と言われたのです。

その時にようやく、高校三年の時に感じたモヤっとした気持ちはこれだったのかと納得しました。授業は学生が60名いて合意形成をしていくのがとても大変だったのですが、先生はただ単に生徒に丸投げしたわけではなくて、参画型のチーム運営、意見集約の方法、リーダーシップとフォロアーシップ、意思決定の仕組み等を実践の中で細かくアドバイスしてくれました。

今、私が仕事をしているすべてのベースはこの授業で教えてもらいました。ところが、大学3年次に林先生が東京の大学に移られたので、残された学生有志で大学の外で参画授業を実践しようということになりました。

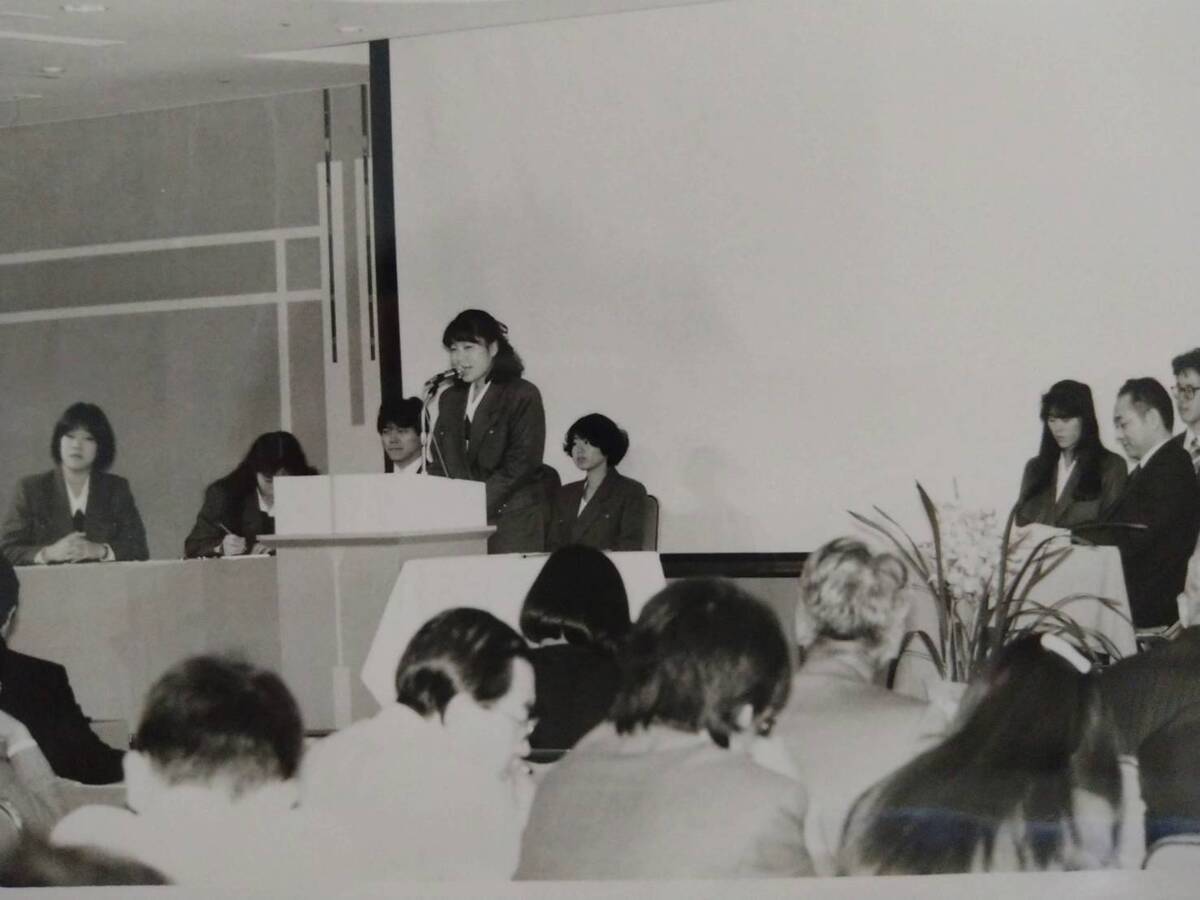

学生が「参画授業」の取り組みを日本教育学会で発表

■都市計画コンサルタント会社でファシリテーターの腕を磨く

―それが「福岡SANKAKU-JUKU」ですね

竹迫:1980年代後期、まちおこしが非常に活発になっていて、そのまちおこしに「参画授業の理論を取り入れたい」という自治体からの依頼が林先生のところに来るようになりました。そこで、林先生が「僕の生徒たちがいますよ」と紹介してくださって、私たちが大学の外に事務所を借りて、「学生powerでまちを元気に!」と掲げて仕事を受け始めたのです。

活動の主旨を資料にまとめて、様々な企業を回り150万程度の運転資金を集めました。今でいうクラウドファンディングのローカル版だなと思います。主旨に賛同してくれたマンションオーナーが破格の賃料で部屋も貸してくれました。

―具体的にはどんな仕事があったのですか

竹迫:今では一般的ですが、付箋に意見を書いて話し合うワークショップのやり方を伝えて、実際に地域の方々と一緒にまちあるきやワークショップを行い、出てきた意見の整理・分析・自治体への提案をやっていました。

福岡SANKAKU-JUKUでは鹿児島県川辺町(現・南九州市)のまちおこしにも取り組んだ

―大学卒業後、就職せずにフリーランスになられましたね

竹迫:まちの人たちと一緒にまちの将来を考えるアクションと、ワークショップの中で人と人がつながったり、「いいね!」というアイディアが生まれ、それが実行されるという一連の動きがとても面白くて、こういう場づくりを本格的に仕事としてやりたいと思ったけれども、そんな職業は当時の日本にはなかったです。

そこで、ないなら自分で創るしかないと思って、林先生も東京にいらっしゃったので、私も東京に行って、林先生の紹介で生活協同組合のワークショップの仕事をしたのが、個人として受けた最初の仕事でした。本当に細々と個人で仕事をしていました。

―その後、都市計画コンサルタント会社に就職されましたね

竹迫:いわゆるKJ法(付箋に1つ1つの情報を記し、その付箋をグループ化したりすることで、情報を整理する方法)のやり方をフリーランスになっても意見を集約するためにやっていました。その腕を買われて、世田谷まちづくりセンターからグループファシリテーターとしてワークショップを手伝ってほしいという依頼が来ました。

その時、私が担当したグループの参加者の一人が(株)計画技術研究所という会社の代表、林泰義さんでした。私が、付箋でみんなの意見をまとめていく様子をご覧になっていて、「うちは都市計画コンサルタントの会社で、これからはあなたのような人材がすごく必要になる。だから、うちでやってみませんか」と言われたのです。

―では、その会社ではファシリテーターの仕事をされていたんですね

竹迫:そうですね。会社は全国の自治体の都市計画マスタープランや総合計画、福祉計画など、行政がつくる計画づくりの策定業務が多かったのですが、私は計画づくりの中に住民参加のプロセスをデザインし、ワークショップを実施しながら計画に意見を反映するという一連の流れをやっていました。

最終的には報告書を納めるところまで行います。行政言語は一般住民には難しいので、いかにわかりやすく情報を提供し、地域に生活する視点からの貴重な意見を出してもらえるかという点は随分鍛えられました。誰のためにやっているのかを常に問われ、行政の手先にはなるなともよく叱られましたね。(笑)

計画技術研究所時代にはシンポジウムのファシリテーターも務めた

■「参画はぐくみ工房」を立ち上げ独立

―38歳の時に独立されて「参画はぐくみ工房」を立ち上げましたね

竹迫:(株)計画技術研究所で、代表の林さんが常々言っていたのは、「会社はプラットフォームだよ。ここに定年までいようなんて思っちゃだめだ。ここから早く卒業しなさい。個人名で仕事が依頼されるようになりなさい」ということでした。だから、社員はいずれ実力をつけて独立するという気概を持った組織でしたね。

年俸は出来高制だったのですが、私の場合、どうしても住民参加のワークショップなどは委託料が安かったので、林さんが「個人として仕事をとってきていいよ。それを自分の収入にしなさい」と副業をどんどんやりなさいと言ってくれました。ありがたいことに、個人で引き受けてくれないかというお声がけをいただくことが多くなってきました。

そのうちに三人目の子どもを授かり、会社の仕事と個人で請け負う仕事が半々くらいになってきたので、いい潮時かなと思い独立しました。

―参画はぐくみ工房ではどんな活動をされていますか

竹迫:人材育成の研修や、地域で何か始めたいという人のためのスタートアップ的な講座のファシリテーターが多いです。また、NPO法人の組織基盤強化のお手伝いもしています。

面白いのは、学校からの教員研修の仕事や授業の中でこどもたちにワークショップスキルを学ばせたいという依頼が増えたことです。「クラス運営を生徒参画型にしたい」という依頼も多くなりました。私が高校生の頃には考えられない時代の変化だなと思います。

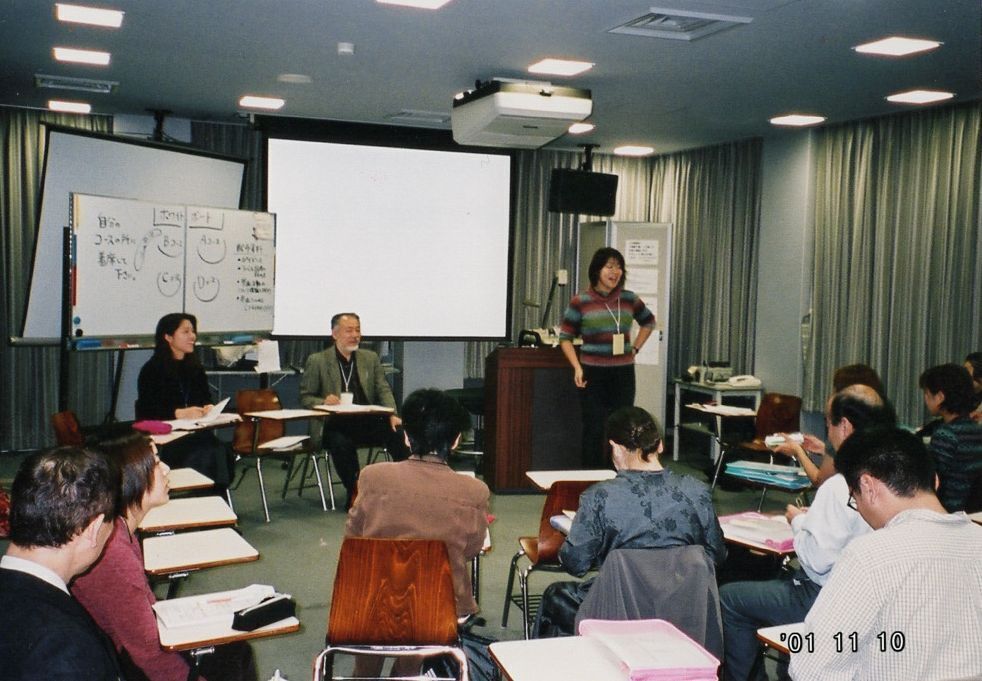

参画はぐくみ工房でのファシリテーションのひとこま

■かわさき市民活動センターを今一度バージョンアップさせる

―ところで、かわさき市民活動センターの理事長としてはセンターをどうしたいですか

竹迫:川崎市にとって価値のある財団として、かわさき市民活動センターの機能をバージョンアップすることに職員の総力を挙げて取り組んでいます。具体的には、リソースとして持っている市民活動支援の実績やネットワークと、41館のこども文化センターを川崎市から受託運営しているので、41の地域拠点のリソースを融合させて、地域にとってさらに価値のある拠点にしていきたいと思っています。

こども文化センターは、子どもの居場所としてはもちろんですが、市民活動を含めた地域の拠点としてもっと活用していただけるよう職員たちは現在アウトリーチ活動を一生懸命行っています。また、かわさき市民活動センターのフリースペースも使い方を含め、今大きく変わろうとしています。

財団の職員には、「組織の在り様は時代とともに変化していくということを考えてほしい。地域に今どういうニーズがあるのか、川崎市の市民社会はどういう現在地にあり、今後どうなっていくのか常にアンテナを張って吸収してほしい」ということを話しています。もともとポテンシャルの高い職員が多い組織ですので、これからどんどん成長していくと思います。

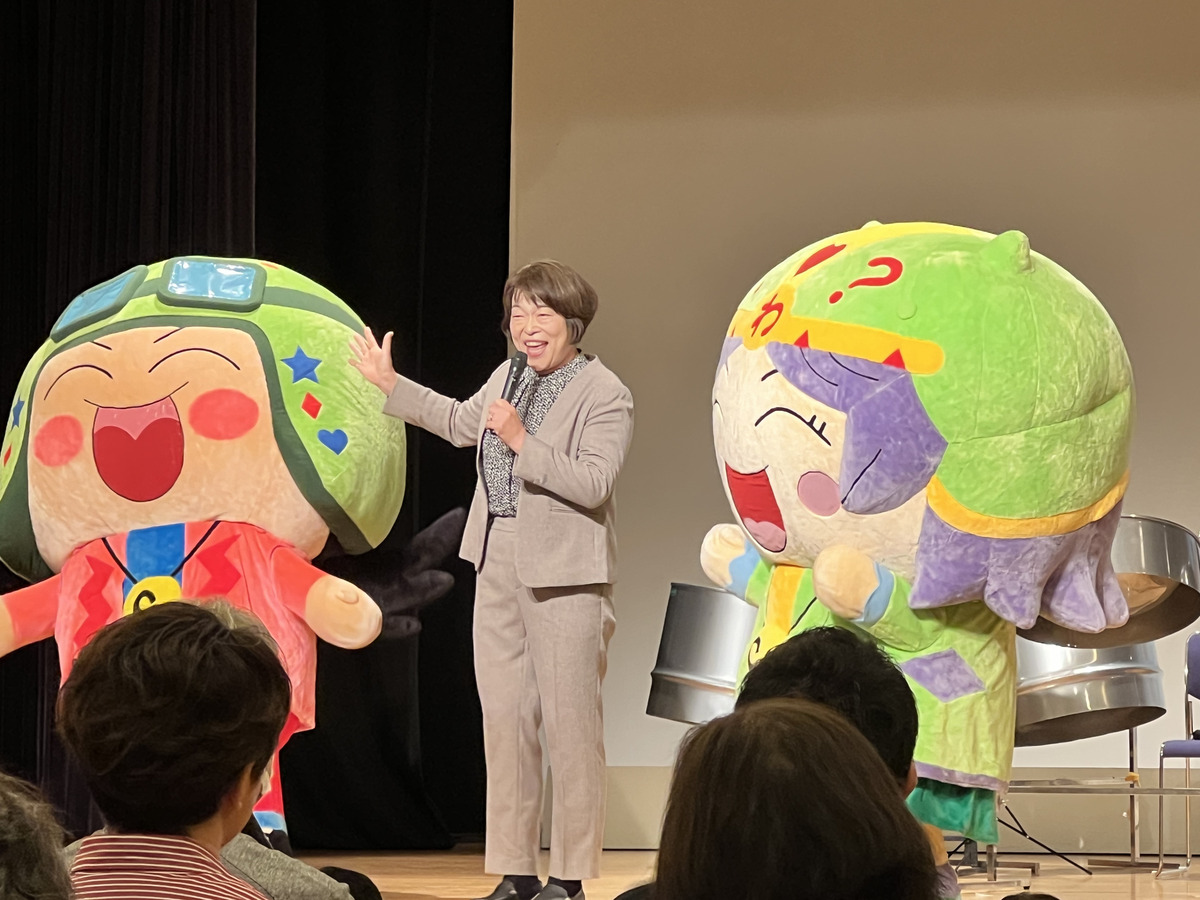

かわさき市民活動センタ―主催の「ごえん楽市」の開会式での竹迫和代さん

―今後の抱負を教えていただけますか

竹迫:やはり、今はかわさき市民活動センターの変革に尽きるかなと思います。精一杯のスピード感を持って、変革に向き合いたいと思っています。今、41館のこども文化センターと77校のわくわくプラザを順番に巡り歩いていますが、現場から学ぶこと気づくことがとても多いです。私の大事な役割のひとつは、現場でがんばる職員の背中にそっと手を当てる事だと思っています。

―読者へのメッセージをお願いします

竹迫:みなさん、ご自分の人生で、家庭や学校、職場や趣味のサークルなどなんらかの「場」に所属していらっしゃると思いますが、もしよければ、一つでいいので「参画できる場」を持ってほしいなと思います。

「場」って深く関わると得られるものも深く愉快です。「参画できる場」を持っているかどうかが、人生の豊かさと直結するのではないかと思いますし、そんな心豊かな人が多く住んでいる地域社会は、自分なりの居場所のある豊穣なコミュニティになると信じています。

公益財団法人かわさき市民活動センター・ホームページ

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。