■発達障害といっても様々な症状がある

―発達障害とはどういうものでしょうか

橋口:発達障害という用語は、実は行政用語です。発達障害者支援法という法律に基づいて定義づけられたものを発達障害と言います。ですので、発達障害は万国共通の言葉ではありません。ちなみに発達障害者支援法に基づいていうと、広汎性発達障害、ADHD、学習障害という3つの大きなくくりがあります。

広汎性発達障害の中に、自閉症とアスペルガー症候群が含まれています。自閉症の方は言葉の発達の遅れがありますが、アスペルガー症候群の方は、言葉にたけていたりします。

ADHD(注意欠陥多動性障害)は大きく3つに分類されています。多動や衝動といったじっとしていられないとか思い立ったらすぐ行動すること。また、不注意だけを持っている人もいます。集中できないとか、忘れ物が多いとか。もうひとつが、多動、衝動と不注意の2つを両方持っている混合型の人です。

最後に学習障害といって、全般的な知的発達に遅れはないのに、聞く、話す、読む、書く、計算する、推論することに困難な人がいます。

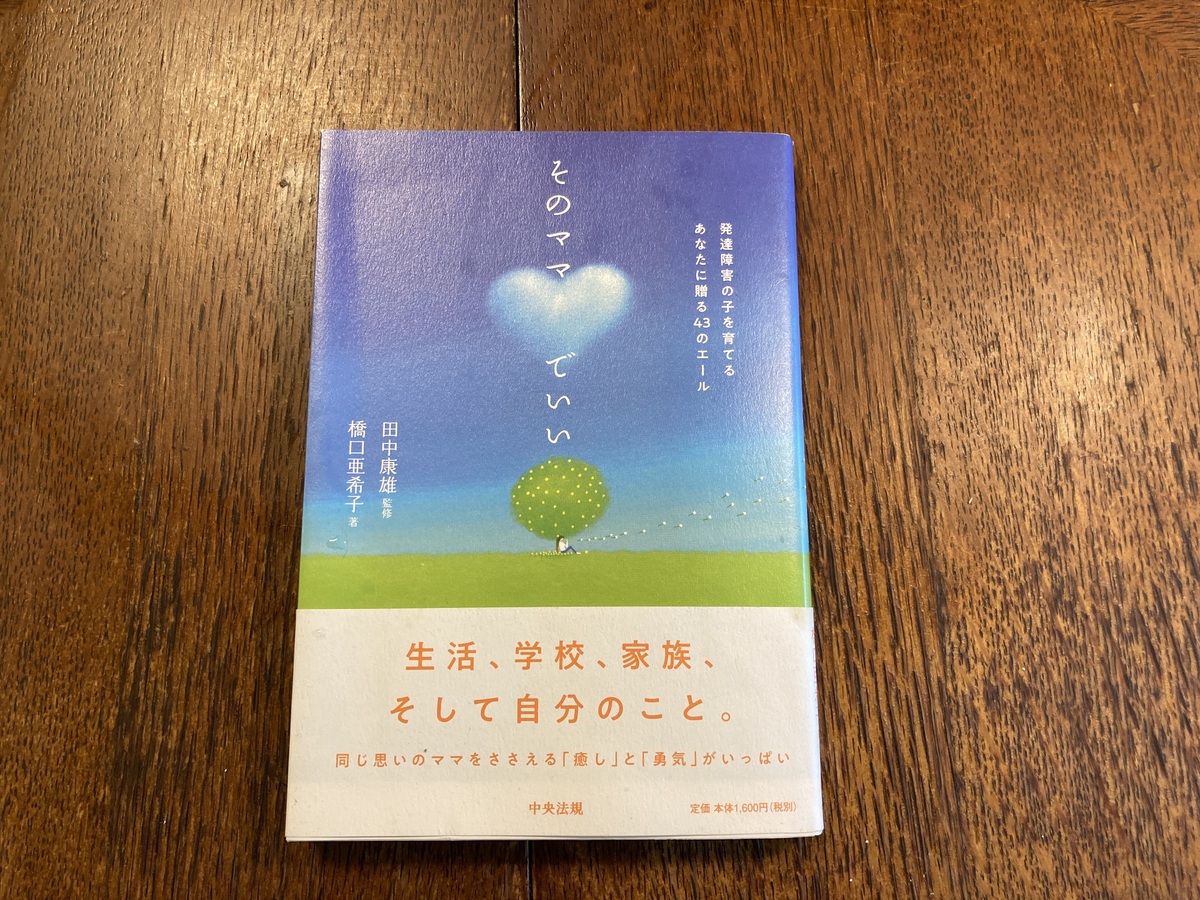

著書『そのママでいい』で自らの壮絶な子育て体験を綴った

■親子心中まで思いつめた壮絶な子育てを経験

―ご著書『そのママでいい』では、発達障害の息子さんとの壮絶な子育てを綴っていますね

橋口:そうですね。まず、息子をほめてあげられなかったです。「子どもはほめて育てろ」とよく言いますが、私には今でも強くストレスを感じる抵抗のある言葉です。感情がついていかないんです。毎日が闘いのようで、いつ何が起きるか分からない。親である私の立場をへし折られるような出来事が山ほどありますし、友達とのトラブルもありますから。

―思春期がいちばん困難だったそうですね

橋口:子どもが宇宙人になったようでした。思春期は普通の子でも振れ幅がありますが、そこに発達障害の特徴が加わるので、ぶんぶん振り回されるみたいな毎日でした。ますます会話が成り立たない、日本語が通じない感じでした。

―親子心中を図ったこともあったとか

橋口:息子が小学校1年生の時ですね。この本を書いたのは、そういった体験をさらけ出すことが大事だなと思ったからです。ママたちの交流会に行くと、「他人には絶対言えない」という経験をした人がいっぱいいます。そういうことを言えないことも苦しさの一因です。だからこそ、この本で、すべてをさらけだすことにしたのです。さらけだすことで、救われる人がいるならばと思って書きました。

―苦しさを分かち合える仲間がいることが大事だとも書かれていますね

橋口:ひとりで悩まないでほしいですね。また、ひとりで悩まないためにコミュニティのようなものに行ってほしいのですが、大事なのは、自分が気の合う、自分がそこにいて心地いい仲間と一緒にいることが、とても大切です。

―ご主人や娘さんにも助けられたとか

橋口:我が家は役割が夫婦で逆転していて、旦那さんが母性的で母親的。旦那さんがすごいなと思うのは、ありのままをそのまま受け止めるところです。また息子を育てる私を支えることが一番だと考えてくれました。

娘は息子の10歳年下ですが、神様がご褒美で授けて下さった子どもだと思っています。いわゆる一般的な普通の子育てってこういうものなんだなってことを実感できて、すべてに感謝でした。娘と手をつないで買い物に行くとか、一緒に歌を歌うとか…普通の子育てをしている人たちには、当たり前の日常が、私にとっては当たり前ではなく、とても癒されました。

―「支援を待つ子にしてはいけない」というのは、どういうことでしょうか

橋口:これは私の大きな反省点なのですが、自立ということに関係します。自立というのは、自分の意思を表明し、決断し、それを実行することです。その意思というものがとても大事ですが、発達障害のある子どもを育てるときに、親や周囲の人たちはどうしても先手先手で、障壁を未然に防ぎすぎてしまうことがあります。

だから、息子は大学受験の時に、「自分が勉強しなくても、大学もなんとかしてくれるでしょ」と思っていたようです。自分は何もしなくても周囲の人間が何かしてくれると思わせてしまったのです。

その時にはっと「なんてことをしたんだろう」と気がついたのです。支援するだけではダメで、自立も見据えなければいけなかった。息子の意志を確認し、時には引っ張ってきた手を離して息子の背中を見守る勇気が大事だったと気が付かされました。

サッカー場に備え付けられたセンサリールーム

■「環境調整」こそ発達障害におけるユニバーサルデザイン

―一方で、「環境調整」が発達障害を手がかりにしたユニバーサルデザインということでしょうか

橋口:そうです。発達障害に一番大切なのは、医療ではありません。発達障害に一番大事なのは、環境を調整するというユニバーサルデザインです。

ユニバーサルデザインというのは、誰もがそこで過ごしやすいように、あらかじめ環境や空間を整えていくことです。一方、バリアフリーというのは、階段があったとして、そのために車椅子の人が通れなくなっている、だったら、そこにスロープやエレベーターを造ろうという、社会的な障壁に対して対処していくことです。

たとえば、空港にカームダウン・クールダウンスペース(発達障害の方が気分を落ち着かせる場)があることによって、非日常的で緊張したり不安があったりする状況を緩和することができます。また、センサリールームという発達障害の人のための光や音を抑えた部屋がサッカー場にあることで、発達障害の人も実際に試合を観戦できるわけです。それがユニバーサルデザインです。

さらに大切なことは、選択肢を作るということです。たとえば、障害者同士のコンフリクトが結構あったりします。点字ブロックというのがありますが、あれは視覚障害の人たちにはとても大事なものですが、車椅子の人にとってあれはガタガタしてしまい、乗りづらかったりします。

そこで、様々な人たちがいるということを前提にして、各々のニーズでモノやサービスが選べるような選択肢が大事になってきます。

イギリスのサッカースタジアム視察では貴重な体験を得た

■包摂的で寛容さのある社会を目指す

―どういう社会を目指されますか

橋口:私は、ユニバーサルデザインのもう一つ上を考えています。それはインクルージョンという考え方です。包括的、包摂的という意味ですね。

去年の11月から12月にイギリスに行きました。その目的はサッカーのプレミアムリーグのスタジアムを視察するというもので、22カ所のスタジアムを回りました。移動の際にバスを利用したのですが、バスに乗っていて、私が目指したい社会をこれだ!と思える、とても印象的な出来事がありました。

バスが交差点の赤信号で止まったのですが、かなり高齢の女性がゆっくりと歩いていて、バスの運転手に向かって目くばせしたのです。どうやら乗りたいと訴えているようでした。でも、その女性の歩き方だとバス停まで、間違いなく5分はかかります。女性は乗りたいと言っているけれど、間に合わないなと思っていました。

そうしたら、そのバスはバス停で、その女性を5分待ってあげて乗せたのです。それもすごいなと思いましたが、さらにすごいなと思ったのが、バスの運転手さんはアナウンス一切なしで5分停車していたことです。日本ならば、アナウンスを求められるはずです。また、そのことに対して苦情を言う乗客も一人もいませんでした。

それを見たときに、ささいな出来事でしたがものすごい衝撃で、日本に足りないのは、そういった寛容さだなと思ったのです。でも、その寛容さを実現するには、事業者や困りごとのある人だけでなく、市民もその寛容さを持ち合わせていなければいけません。それが、私が目指す社会です。

―読者へのメッセージをお願いします

橋口:発達障害がこれからの社会を変えると思っています。発達障害を手がかりにすると色々な社会課題が見えてくるし、発達障害の人たちがサバイバルで培ってきた処世術や生き方が、社会課題を解決する糸口になると思っています。

橋口亜希子さん:プロフィール

発達障害を手がかりとしたユニバーサルデザインコンサルタント。24年前に我が子が発達障害と診断されたことから、親の会設立、NPO法人理事を、会社員と兼務で行っていたが発達障害の活動に注力するためキヤノン(株)を退職。厚生労働省や内閣官房など関係府省庁の委員を歴任。発達障害団体事務局長を経て現在に至る。2018年10月、橋口亜希子個人事務所を設立。2024年3月、株式会社Bridges

to Inclusionを設立。

橋口亜希子個人事務所ホームページ:https://hashiguchi-akiko.com/

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。