■障がい者には仕事ができないと思い込む固定観念

―ダンウェイ株式会社を立ち上げた経緯は

高橋:もともと障がい者雇用も含めて総務・人事系の仕事をしていました。その間に子どもを二人授かったのですが、上の男の子が3歳の時に重度の知的障がいである自閉スペクトラム症ということがわかりました。当時、非常にショックで、数年間、殻に閉じこもるような状況でした。

ただ、周囲の方に恵まれ、仕事の関係で師匠のような方がいて、その人に相談することができ、それをきっかけに何人かの方に相談することで、みなさんから背中を押していただいて、ちょっとずつ前を向くことができました。

その中で、障がい者やその家族というのは自分の意思とは関係なく諦めざるを得ないことがあると痛感しました。それならば、一か八か、私の経験を生かして、この課題を解決したい、現状を変えていきたいと思い会社を設立し、息子を含む多くの障がい者の秘めた能力を発掘する事業を始めました。

―障がい者雇用の課題は何でしょうか

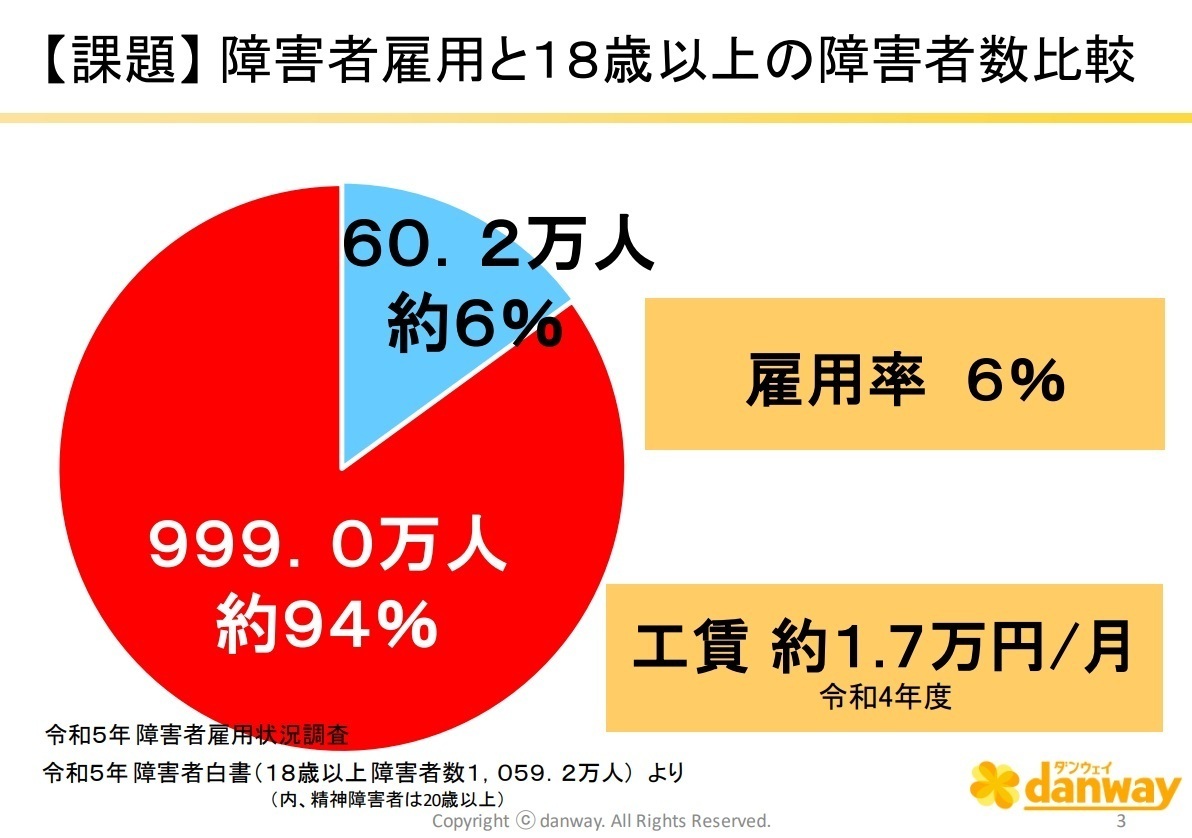

高橋:現在、18歳以上の障がい者のうち、約6%しか週に20時間以上の雇用がなされていません。現在の制度は戦後から成長していった制度ですが、諸先輩方の努力で少しずつよりよく変化しているものの、80年近くもの間、状況は大きくは変わっていないのです。ですから、やり方を変えないと未来も状況が変わらないという危機感を持っています。

では、なんでこのような状況になっているのかといえば、周りが勝手に障がい者には仕事ができないと思っているということに尽きます。障がい者の本当の力を知らず、仕事ができないと思ってしまう固定観念です。そうなると負のスパイラルで、障がい者はチャレンジする機会すら奪われるのです。

■AIを駆使し障がい者の特性に応じた「合理的配慮」を提案

―障がい者の「その人なりの自立」を目指していますね

高橋:ビジョンは二つあり、障がい者のその人なりの自立を実現する、それと地域共生です。その人なりというのは、人には必ず得意なことがある、苦手なことがあるかもしれないけれど、必ず得意なことが誰にでもあるので、その得意なところを最大限生かした自立の実現をサポートするという意味です。

―数々の賞もとられていますが、どのように評価されていると感じていますか

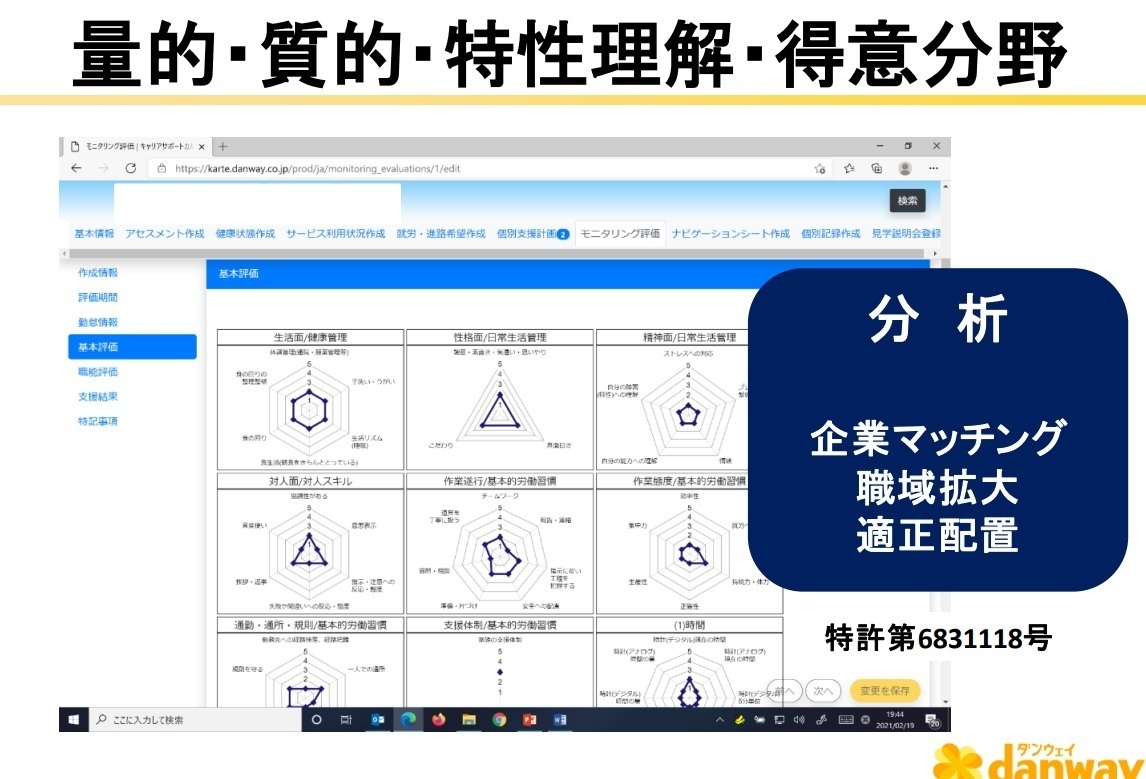

高橋:今まで、障がい者の能力を見える化するという発想がなかったのです。そこで、新しい共通言語として、誰が見てもわかる、障がい者の能力が見える化するシステムを作ればいいというシンプルな発想が、評価されているのだと思います。

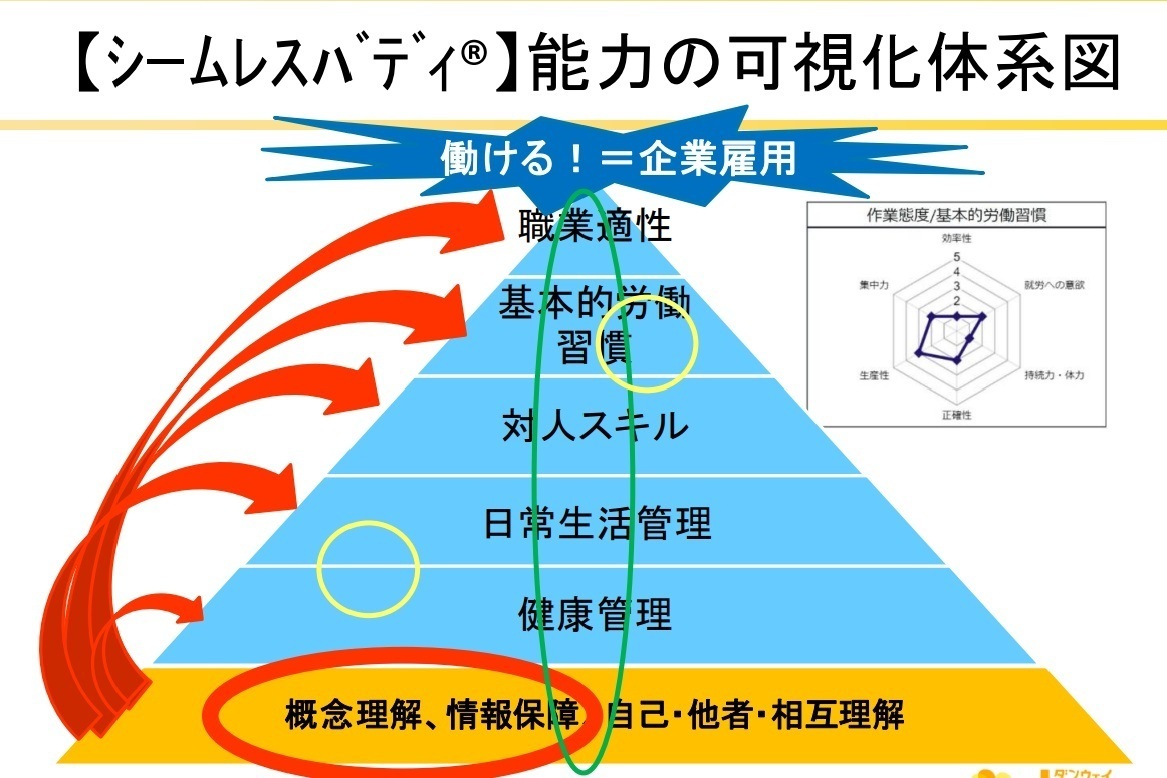

例えば、最重度の知的障がいである自閉スペクトラム症の人が働くことができれば、多くの知的障がい者は働くことが可能になります。そのためにシームレス バディ®という障がい者の能力を見える化するシステムを構築し特許を取っています。

―障がい者の能力の見える化は画期的ですね

高橋:何を見える化するのかといえば、概念理解、情報保障、自己・他者・相互理解という基盤から職業適性までを6段階に細分化して一定のルールの下で数値化します。弊社が最も一番得意なのはオレンジのところで、概念理解と情報保障の見える化です。

能力を見える化することによって、障がい者一人一人の能力の状態を測った上で、その人にあった合理的配慮を提案することが可能になり、その人の得意なことがどんどん発掘されます。

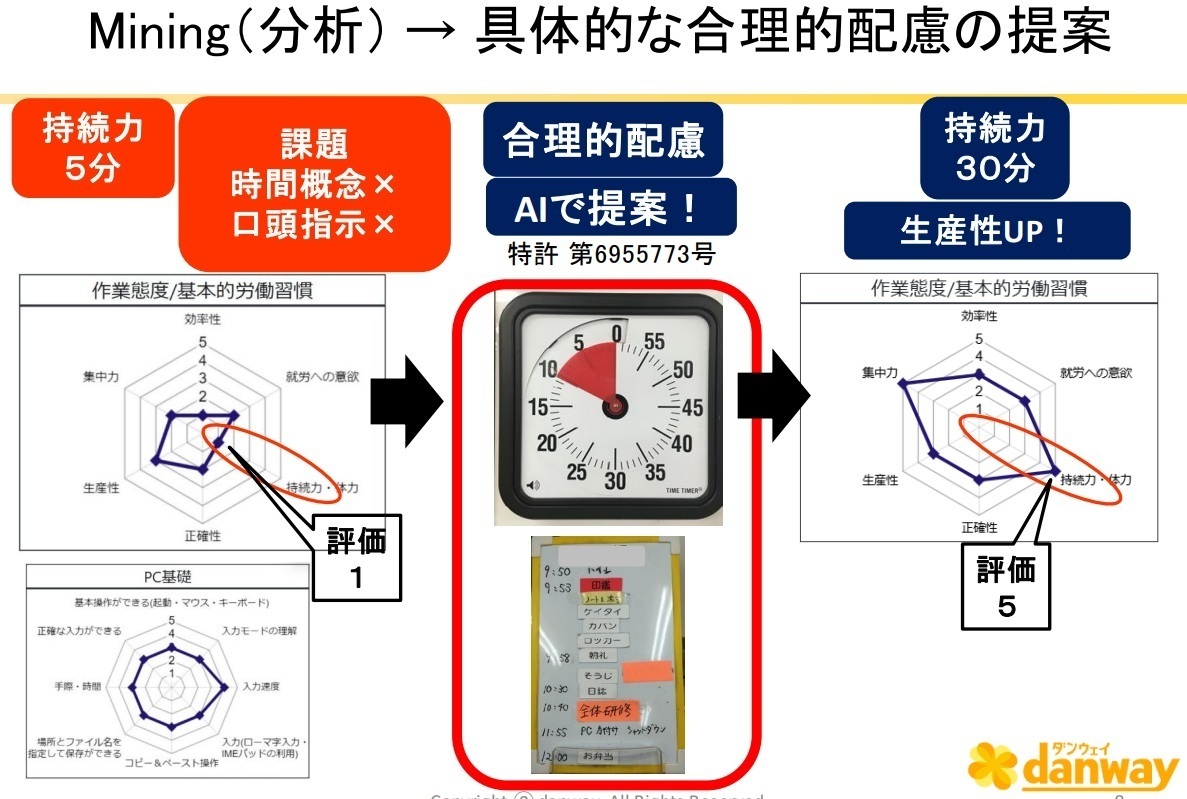

例えば、概念理解と情報保障と障がい特性を掛け合わせて、我々が導き出すことができるのは、もともとある仕事をしていて、5分しか持続力が持たない人の持続力を30分持たせたいなどといった場合に、どうすれば改善するかを提案できることです。

この人にはこういう工夫を、こういう指示の出し方をしてあげたら30分持続力が持ち、生産性が上がりますと提案します。そこを導き出すには、概念理解、情報保障、障がい特性のデータがないとできません。そのシステムがシームレス バディ®であり、特許も取得しています。

■福祉事業は研究の場であり新たなデータを蓄積する手段でもある

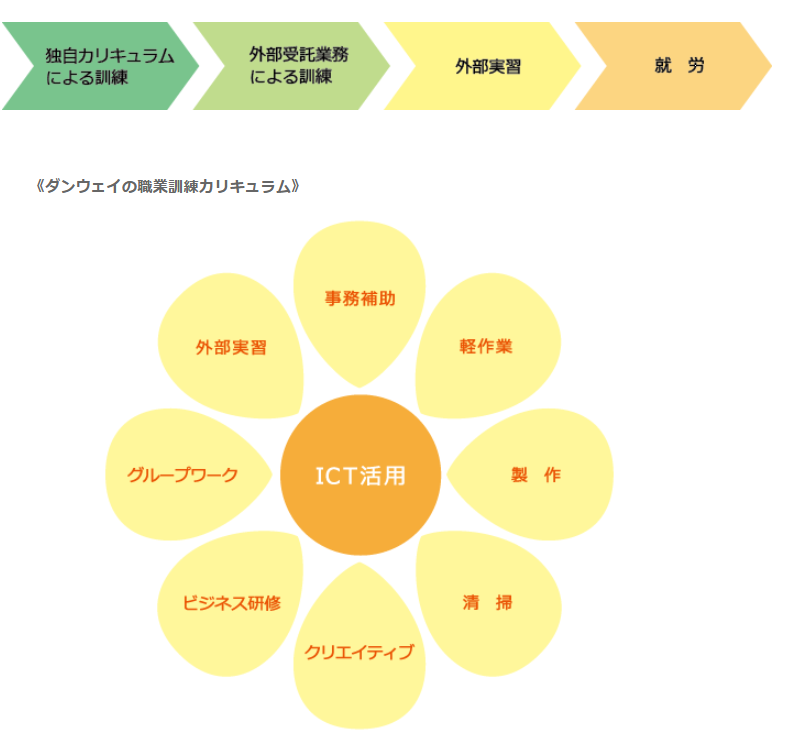

―ところで「ダンウェイブルーム」という自立訓練もされていますね

高橋:訓練には大人の方では3つクラスがあって、ブルーム、ラボ、プロダクションなのですが、能力に応じてクラスを分けています。健康管理や日常生活管理が大体できている人は対人スキルや基本的労働習慣をつけてもらう訓練をしています。ブルームというのは、一番基礎の部分に課題がある方向けのクラスです。生活支援なのですが、社会参加をイメージした生活の実践力を養うといったイメージです。

例えば、18歳以上でも、カレンダーの概念がない人が結構います。仮に月曜日から金曜日までのお仕事として、土・日曜日は休みですねと言った場合、今日は何曜日かといったところの認識ができません。月曜日から金曜日までの曜日の把握は生活のリズムになるので、どこがスタートでどこがゴールかわからなくなります。そういう概念がないのであれば、その概念を身に着けていきます。

―就労継続支援B型事業とはどういう事業ですか

高橋:少し前であれば、作業所での就労のイメージですね。雇用の形では難しいけれど、自社製品の製造あるいは外から仕事をもらって工賃を分配するような事業です。色々なバージョンがあって、喫茶店をやっているところもあれば、クッキーを作って販売しているところもあるなど、様々です。

弊社の福祉事業の大事な機能としては、トレーニングをする現場が、研究の場でもあることです。月に120人程度、障がい者をサポートしているので、常に新しいデータが蓄積されます。弊社のやり方でどれくらい障がい者の能力が伸びるのか、自社で研究ができるわけです。そのために福祉事業を手段としている側面もあります。

■インテルの協力により開発された「ICT治具」

―放課後等デイサービスもやられていますね

高橋:小学校1年生から高校3年生までの子どもたちを対象にしています。弊社は主に中高生を中心に小学校5年生から受け入れています。基本的には生活実践力を中心に養っています。例えば、移動ができない子どもたちが大勢いるのですが、JRの職員の方に協力していただいたおかげで、子どもも電車に乗れるようになりました。

―ICT治具も開発されていますね

高橋:重度の知的障がいの方でもホームページの制作ができるソフトウェアです。ある時、インテルの方を紹介していただいたところ、そのインテルの方も「今、20年後のよりよい社会づくりに向けて、ICTの利活用で、インテルも精神障害のある方がより活躍できないかということを研究しているのですが、なかなか難しいのです」と言われました。

そこで、色々と議論を深めていったのですが、ある時、「それでは、貴社で開発してください」と依頼され、インテルから研究開発費を出していただいたのです。そこから生まれたのが、弊社のICT治具で、特許もとっています。

―今後どのような抱負をお持ちですか

高橋:私たちのサービスを活用して、障がい者の雇用促進を新産業として広げ、我々のノウハウや仕組みを使って、これまでなかなか働くのが難しかった重度の知的障がい者も働ける場所を創る、また、それを世の中で証明することです。その証明を発信することで、障がい者も普通に仕事ができるのだと理解し、同事業に参画する人が増えると思っています。

また、自分の意思とは関係なく多くのことを諦めてきた障がい者を含め、誰もが働くことにチャレンジできる社会をつくること、その先には、障がい者という概念をなくすことです。

―読者のメッセージをお願いします

高橋:人の可能性は無限大です。ですから、その可能性を信じ切ることが大事だと思っています。そのために、Unlockingという言葉を使っていますが、ロックを解除する、扉を開けるというキャッチフレーズが一番のメッセージです!

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。