■転職を繰り返し「何とかなる力」を身に着ける

―40代までに15回、転職を繰り返されたそうですね

三瓶:それぐらい普通じゃないかと思っていたのですが、かなりびっくりされます。派遣社員としての時期もあるので、15カ所いろんな事業所を渡り歩いたということですね。

―その中で、特に印象に残った職場はどちらですか

三瓶:アイバンクの職場が印象的でした。千葉県の大学病院の眼科にあるアイバンクに勤めることになり、20代前半、そのアイバンクで角膜移植のコーディネーターの仕事をしました。この仕事は24時間体制で呼び出しがかかり徹夜も当たり前、肉体的に過酷でした。さらに当時20歳そこそこの私は、遺族の方と向き合っても、お話を聞くということができず、精神的なプレッシャーも大きかったのです。

そのようなことが何度かあって、ひどい睡眠障害に陥ってしまい、その仕事は辞めました。ただ、ちゃんと人の話を聞ける人間になりたいなとか、人の話を聞くことを仕事にできたらいいなという思いは残りました。

―転職を繰り返して、得たものは何でしょうか

三瓶:私の中では、何とかなる力が高まったと思います。色んな場に身を投じてきて、結果、まぁ何とかなる…自分の持っている力の範囲内でなんとかなるんですね。人は何度でも立ち直れる、生き直すことができると自分の経験からそう思っています。

苦難の連続だったアイバンク時代の三瓶三絵さん(右下)

■無理に就労させることが若者を孤立化させる

―ソーシャル・ワーカーになろうというきっかけはあったのですか

三瓶:アイバンクに勤めていた時から、ずっと頭の片隅には、人の話を聞く仕事をしようという思いがありました。そこで産業カウンセラーの資格を取り、産業カウンセリング協会の「こころの耳」という厚生労働省の委託事業の事務局の事務職として雇っていただけました。その仕事をやりながら、精神保健福祉士の資格を取り、ソーシャル・ワーカーとして社会福祉法人に転職しました。それが、10年前です。

―ブリュッケとの出会いはどのようなものでしたか

三瓶:社会福祉法人で障がい者の就労支援をしていたのですが、支援をすることで、逆に彼らを社会から切り離してしまうといったジレンマに陥っていました。その時、たまたま認定NPO法人フリースペースたまりばの理事長で、青少年の居場所づくりや就労・自立支援事業(ブリュッケ)をしている西野博之さんの本を読んで、「この世界に、ぜひ私も入ってみたい!」と思って飛び込みました。

扉の向こうに若者たちの「居場所」がある

―若者の就労支援でもジレンマがあったそうですね

三瓶:働きだせばイコール自立という風潮がありますが、自分たちの力では社会とつながり切れない若者たちを、無理に就労につなげることで、その若者を孤立させてしまっています。就労支援というのは、働く本人にどれだけ主体性が持たせることができるかが大事です。

私も転々と転職をしてきて、結局、自分の中にずっと種火のようにあった「人の話を聞く」というところに火がついて、今に至っています。なので、自分は何をしたいのかが分からない若者たちに、一方的に働くことを支援するって一体何だろうと思っていました。

―ところで仕事が長続きする人には「故郷」があるそうですね

三瓶:いつでも戻ってこられる居場所、働いていようと働いていまいとあなたはあなたのままでいいんだよと言ってくれる場所ですね。そういう場を持つ人は、いきなり就労のレールに乗った人よりも回り道をしているようで、立ち直れる力がついているんだなと思います。

誰かに自分を信じてもらえる、あるいは誰かを信じることができる場所、「故郷」というのはそういう場でもあります。そういう居場所づくりの支援を自分もしてみたいと思っています。

■心地よい居場所で完結してはいけない

―ブリュッケを訪れるのはどういう若者たちですか

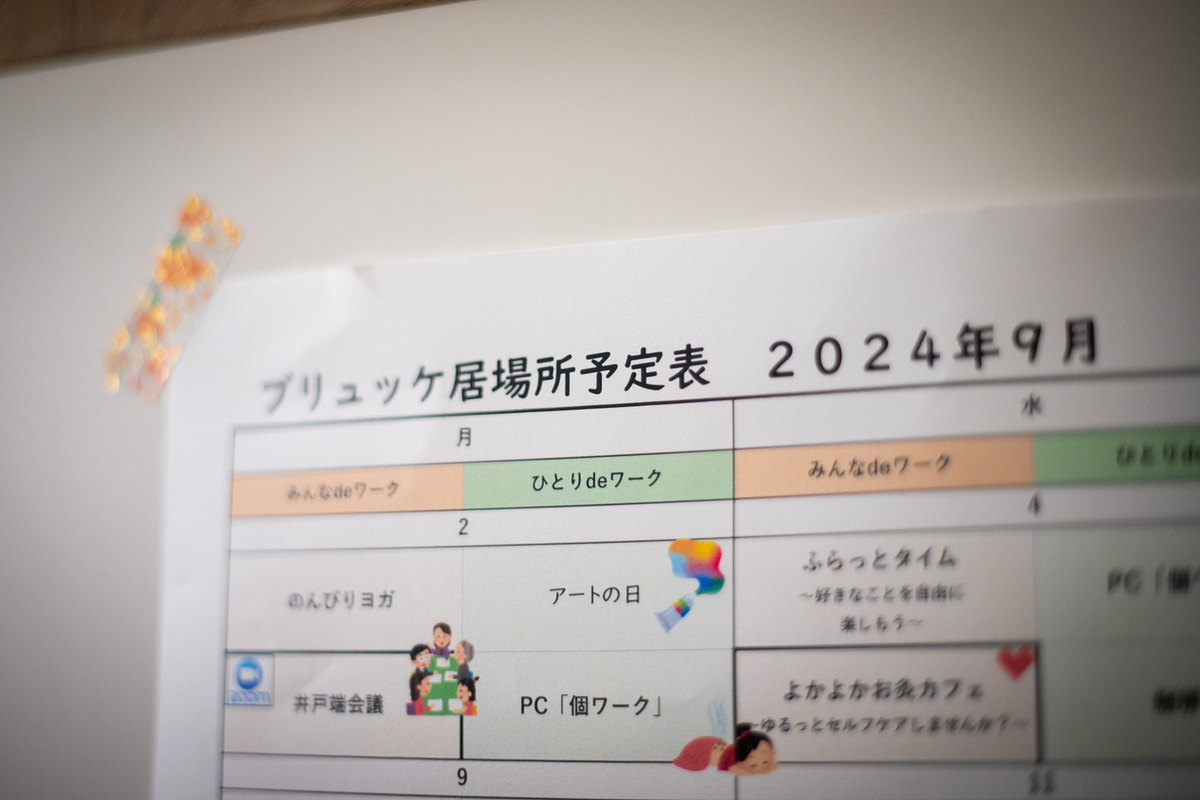

三瓶:ブリュッケは川崎市の事業として行っていて、生活保護受給者および生活困窮の若者たちを対象にしている居場所と就労支援です。ただ、働きたくないというわけでは決してなくて、社会とつながるきっかけみたいなものがつかめない若者が多いですね、自分のペースみたいなものや、人とつながることにようやく安心感が持てたときに社会とつながる入り口に立てるのだと思います。

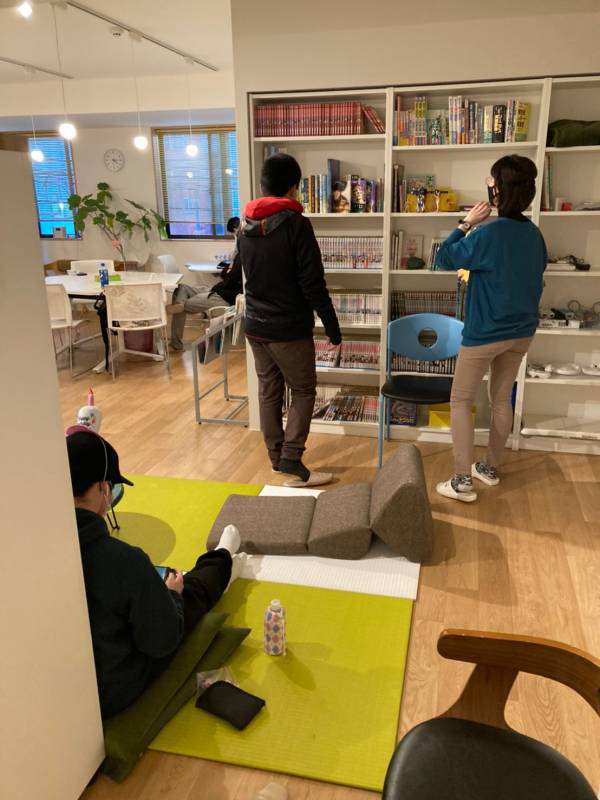

ブリュッケで若者たちは思い思いに過ごす

―ある時、「就労支援はしない」と宣言されたそうですね

三瓶:人に探してもらった仕事って、やはり大事にしないんです。仕事って探すところから始まっています。就労支援というのが、その人に合った仕事を誰かほかの人が見つけて来てくれるみたいな誤解があってはいけないなと思い、ちょっと極端ですが、そういう宣言をしたことがあります。ただ、実際のところは、地域の中で色々と働く体験ができるような就労支援を手厚くやってはいます。

―ブリュッケは若者にとってどういう居場所ですか

三瓶:他者を通じて、自分自身を知っていく場所でしょうか。ありのままの自分でいれる場所であってほしいけれど、わざわざ外に出てくるのは、おそらくそこに他者がいるということがとても大きい。ですから、まずは他者を知る場所なんだと思います。

私は、つながるとつなげるということをすごく自分の中の居場所として一番大事にしているのですが、生活保護受給、生活困窮の状況にある若者たちと出会い、経済的な困窮が社会へつながる力そのものを奪っている現実を知りました。

そういう進学と就労というレールに乗れない若者たちって、すごく簡単にアンダーグラウンド化してしまうのです。これだけ相談する先が福祉にも民間にもあるのに、そこに行かずに闇バイトに行ってしまうわけです。ブリュッケの若者たちだって、そういう闇に行かないとは言えないです。すぐそこにSNSがあって、つながりやすいと思われてしまいます。そういう危機感は感じます。

ですから、心地よい居場所ということでブリュッケとつながっても、ここで完結してはいけないと思っています。ここで停滞するのではなく、やはり自分たちのペースやリズムをつかんでいきながら、社会とつながってほしい。だからブリュッケは、つながりつなげる居場所です。

様々な「居場所」が用意されている

■横のつながりを広げ「地縁」を再び創り上げる

―これからの自立は横につながっていくものだそうですね

三瓶:たとえば、地元・武蔵新城の訪問介護ステーションで就労体験を積み、保育園で有償ボランティアをするなどしていると、地域に知っている人が増えてきます。横にどれだけ自分の世界を広げていくか、自分の居場所を広げていくかが重要だと思っています。それが故郷づくりというイメージです。昔はあった「地縁」を再び創り上げると言ってもいいかと思います。

今、若者たちは不満よりも不安を抱えているなとすごく感じます。自分たちで何とかしなさいという自己責任論が蔓延しすぎて、レールから外れたら、あとは全部自分の責任だということが、若者たちを孤立に追い込んでいます。若者たちの貧困は、目を背けてはいられない深刻な社会課題になっています。

―今後の抱負を教えてください

三瓶:色々なことを正直な気持ちで面白がってやっていければいいなと思っています。15回も転職して凸凹な人生ですが、振り返ると、どの職も面白かったですね。無駄な経験はなかったので、これからも十分、楽しんで面白がって生きていきたいと思っています。

―読者へのメッセージをお願いします

三瓶:たくさん転職してきましたが、私もいまだに「働くって、なんだろう?」と悩みながら仕事をしています。でも、それが自分らしくてよいのだろうとも思っています。働くことや自立に対する価値観が大きく変わろうとしている今、より自由に自分らしい働き方が実現できる時代はすぐそばまで来ていると感じます。働くことに悩んでいるすべての人へ、大丈夫、なんとかなる!とメッセージを送りたいです。

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。