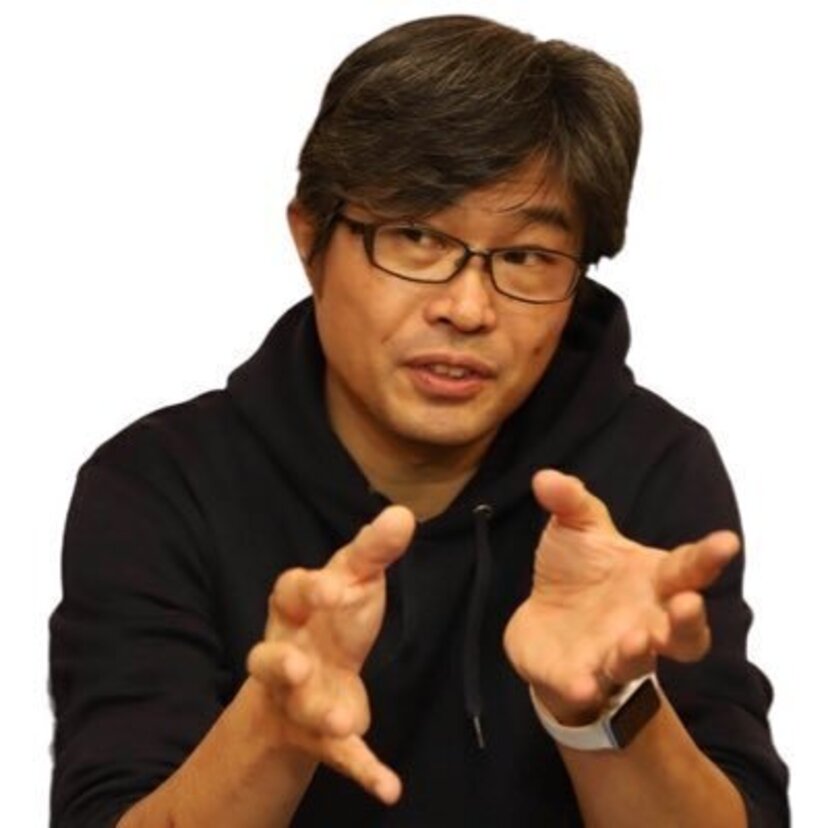

■創設当時からの運営メンバーと「こすぎナイトキャンパス読書会」で出会う

―創設当時から現在に至る運営メンバーとの出会いは

岡本:当時、勤めていた会社の中で「ムサコ大学」を2年間ほどやっていて、40歳ぐらいの時、いろんな人とコラボレーションをする楽しさを感じていましたが、社内外では色々な活動をしているけれど、自分の町のことを知らないし、友達も知り合いもいないと思い、すごく寂しい気持ちになりました。そこで、町とつながりたくて、地元のコミュニティを探したんです。

そうしたら、「こすぎナイトキャンパス読書会」というのを見つけました。そこは仮に読んでいなくても、課題図書を持っていけば、その場に参加できるというものです。興味のない本であれば、参加しなくてもいい…参加、不参加を自分で選べる緩いコミュニティだなと思い、参加したのですが、この読書会の主宰者が「こすぎの大学」の運営メンバーになった保崎晃一さんでした。

この読書会の参加者が後に運営メンバーになった大坂亮志さんや、国谷澄子さんや鈴木眞智子さんです。そこで大坂さんや保崎さんと話し合って、緩いコミュニティとして「こすぎの大学」を始めました。

―「こすぎの大学」を始めるにあたって、どういう形でやろうということは固まっていたんですか

岡本:読書会が終わった後の懇親会で、僕が「社内で、『ムサコ大学』をしているんですが、今度、活動の場を社外に広げたいんです」と言ったら、保崎さんたちも読書会以外のテーマでコミュニティ活動をしたいということで、お互いの想いが合致して、ソーシャル系大学を立ち上げようということになりました。

ソーシャル系大学とは、行政による市民講座や民間等によるカルチャースクールとは異なり、ある特定の地域に関する「学びの場」を創り出し、そこに「人が集い、交流する」ことを通じて、地域の活性化に結び付けられる場です。

ゲストも多士済々です

■自分たちが楽しいことが前提だから苦労はなかった

―始めるにあたっての苦労はありましたか

岡本:苦労はないですね。基本的に自分たちが楽しいということが前提で、集客しようとか、町のために何かをしようではないんです。だから、苦労というのはなくて、その心地よさが今でもあって、それをグランドルールにしています。

―とはいえプレッシャーでご自身がピリピリした時期があったそうですね

岡本:参加者が増えて「運営をしっかりやっていかなくては」と思っていた時期が「こすぎの大学」を始めて、2~3年目にありました。コミュニティ活動を自分が好きだから始めたのに、会社の論理を入れようとしてしまいました。僕ら運営メンバーで役割を決めて、きっちりやろうとしたのですが、その時期が、一番、自分が周囲に嫌な空気を出した時期だと思います。

―それは自然と解消できたのですか

岡本:会社のやり方が悪いわけではないですが、これからの新しい仕組みとは何かを考えたとき、自分たちの原点である、できる範囲しかやらないという原点に立ち戻りました。

ワークショップも楽しい

■居心地のよさはどうやって醸し出されるか

―ところで会社と自宅のほかに第三の場(サードプレイス)が必要だといいますが、まさに「こすぎの大学」は居心地の良いサードプレイスだと思います。その居心地の良さはどうやって醸し出されているのでしょうか

岡本:使命感とか気負わずに主催者が楽しんでやっていることと、入りやすく抜けやすい程よい距離感があるということですね。使命感でやっていると、こちらも息苦しくなりますから。

―運営の方々は、みなさんボランティアですか

岡本:毎回、1,000円の会費をいただいていますが、講師の方への謝礼と運営費用に充てています。

僕らは「こすぎの大学」で得たソーシャルキャピタルで、実際の自分の仕事にも還元できます。本業の仕事でプラスアルファのキャピタルを得ています。だから、ボランティアという感覚はありません。今日みたいにインタビューを受けることで、間接的にお仕事をいただいたりできます。基本的に自分たちが楽しみたいからやっていて、誰かのためにやっているわけでもありませんから。

―ゲストには多士済済な人たちが登壇されますが、人選はどうされているのですか

岡本:主催者の僕らから声をかけたのは初期のころの10人くらいです(現在、登壇者は累計129人)。他は、居酒屋「焼辰」さんで、わいわいがやがやしながら、自然と数珠つなぎの友達の輪のように、登壇者が決まっていきます。全国区的に著名な人というよりは、地域に根差した活動をしている方々ですから、誰もがスーパースターで、誰もが庶民なんだと感じています。また、自薦・他薦いずれもOKです。

―今年で10年目ですが、長続きした秘訣とは

岡本:ひとつは終わりがないなということです。まだまだ自分の知らない方で、登壇してくれる人はたくさんいると思っています。町の環境に恵まれているとも言えますね。もうひとつは、もっといろんな人や町のことを知りたいという想いでしょうか。

だから、やり続けたいという気持ちと、やり続けるときのハードルの低さがいい感じでバランスが取れているのかなと思います。やりたい気持ちに対して、できることが小さかったら、そこで崩壊しちゃうし、willとcan、mustがいいバランスをとっていることが、長続きの秘訣だと思います。

懇親会で大いに盛り上がります(左端が保崎晃一さん)

―昨年、NECを「中退」してフリーランスで働いていらっしゃいますね

岡本:取り組んでいることが4つあります。①マイパーパス(自らの存在意義)を起点にした企業のブランディング、②多世代の交流の場を通じて自分自身がアップデートするための人材育成、③「こすぎの大学」で実践している地域デザイン、④社会参画を含めた環境変化に対応したサステナビリティです。

―今後、どういう展開を考えていますか

岡本:プロセスに関与することができるようになると、すごく寛容になれる気がします。自分が少しでも関与していたら、努力した結果なのだから、たとえ理想の100点でなくても寛容になれる。それが、サステナビリティだと思います。ですから、今、したいことは、みんなが関与・参画できる環境づくりをしていくことです。そういうマインドづくりですね。

「こすぎの大学」ホームページ:https://www.kosuginouniv.com/

現代社会は、地縁、血縁、社縁(職場の縁)が希薄になり、個々人がバラバラに分断され、多くの人が孤立するようになりました。そんな社会を修復するにはどうすればいいか。その一つの解が、新たなコミュニティを創造することだと思っています。